清 水 河 的 怀 念 (其一)

死生

作者:马晓凤

一位男人,四十七岁这年,父亲去世。

他永远无法忘却也必将永久被这个日期所围困。

或许,有些心头的记忆不曾时常波澜泛起,可这情感一旦有了开续,那必定是一场淋落心间永无终期的梅雨。

尽管,他24岁便已门户自立,次年成为了一个小女孩儿的父亲;尽管,他如今已有了两个女儿,举家搬迁住进城里的洋房。可一个孩子心里明白,这位父亲,心底秘密无从诉说,也无法诉说。

孩子眼里,关于她的父亲,这个四十出头的男人,从未有泪花淋漓。

我与他不常交际,仅只是时间不凑巧。他常常天不亮就出门去,又常常在太阳滚落山坡后还不见归来。

日子一天天过去,我从村中的学前班去往县城寄读。他的父亲,此时正从拖修场离职退休,分得大院平房一室一厅,一张凤凰牌单车,驮着我读到二年级。一夜之间,病倒家中,地覆天翻。谁也没曾料想,这一场病竟只是汹涌波涛中最为平静的一笔。冠心病、肺气肿、肾结石...五花八门,种类多到眼花缭乱,连医生自己都难以名状究竟是何病症。最终,尿毒症血透十二年,2024年11月冬,叶落归根,在清河翩然离世。

守夜的最后一晚,他的老伴、儿孙、姊妹、村乡,灵堂墙角,毯子席地铺展,众人脸上满是疲累,那是延展到心底的痛。我蜷缩在棺木前,埋身跪卧焚纸,抬首处,烟火绕过香炉,氤氲进婆娑泪眼,近在咫尺,我却再不能唤他一声祖父。

风水先生的经文在锣鼓声中愈念愈烈,唢呐声响彻寒夜,终于在凌晨三更,迎来短暂休憩。我的父亲,他的小儿子,忽站起身来,褪下眼镜,一言不发沉默着向门外走去。

他的母亲说:“就给他透口气去吧,他心里难受”,祖母哽咽,肿泡的眼,豆大的泪滴。

我起身紧跟其后,我见父亲,在门外拐角处,放声嚎啕。我不愿再上前,阑珊灯火,点点星夜,灵幡在寒夜里零落飘荡。这个身影,柔弱、无助、稀渺。头上的孝布,是这黑夜长空中一把冰冷利刃,划破四十年寂静,又在顷刻间化为乌有。天亮了,有的人迈过黎明,在一声声乡村矮墙旁站立的鸡鸣声中醒来,带着悲伤,破碎流离;有的人睁开双眼,胡乱操持着自己的时日,却再难将这世间看得清明。不是每一个人都能在清晨醒来,人们心中有自己的早晨。

这夜的天,终究还是亮了。

出殡的队伍七八十人,哥哥牵引灵幡走在前,我手环遗像随其后,我们之后,家族宗门、村乡老幼,哭声响彻。后来,那个说要看着我结婚的男人,在时针还未转过一圈,变成了一捧灰,那比尘土还没有重量。从前,思念还能是一方矮矮的坟墓,如今,思念虚无缥缈,那个个子一米七八的男人,如今只装满一个小小的木盒。他去了哪里呢?他们说那块儿四米见方的土地,是他的家。至少,那能通向两个世界,只隔着一张薄薄的纸。

送行的队伍在风水师盖下盖板后,散成一盘沙,零星小雨,将他们引到不同的角落。人们又各自谈说着家事。笑声、说话声,一并起来了。只有他的儿子,我的父亲,站在墓碑旁,没有人知道他此刻想着些什么。他的母亲掀起衣角,为老伴擦拭着墓碑,

“他会喜欢这个地方的,他眼里看见,心里明白。”

一奶同胞的兄弟姊妹们,端提着纸火,向山的更高处走去。群山沉默,白云流荡,一封炮仗震彻心尖,火越烧越旺。她们说,今天要高兴。至少,泪珠还未盈满,可明明眉目已是这般低垂。六七张车子在群山间兜转,身后是尚未熄灭的草团。有人摇下车窗,走出了人群,捧着一团白亮的米袋,吆喝声起来了,那是彝族人口耳相传的古老秘语:

离别阳世的亡者哟

夏朔离不开奴仆

(夏朔:彝语音译,古代君王名)

火镰却要离水源

你与家人要离别

朝东喊舅家

朝西喊女婿

朝南喊近亲

朝北喊远亲

全部人都来悼念啊

来者泪不止

满场似雀噪

儿子祭献的披毡

请你一定要披上

女儿送来的祭饭

请你一定要吃完

路遇陡坡难行时

金杖就是打狗棒

遇到红虎大黑蜂

金童玉女双双挡

来到罗西塔甸中

(罗西塔甸:彝语音译,地名)

走到多依树木旁

歇歇脚吃顿好食饭

行至梅里依尺泉

(梅里依尺泉:彝语音译,地名)

赶着牛羊鸡鸭群

快快踏上归祖路

阴间西方界

八方亮堂堂

田地相交错

夕阳红满天

有位娄娥女

她可做你伴

她可为你妻

莫要恋人世

莫要忧妻女

(经文来源:彝族丧葬文化之《指路经》节选)

......

特定的经文和秘语,为亡魂指引泉下归途,沿着“洁白之路”回归宗门祖界,那是生死一念间长久的惜别,是阴阳一纸相隔外留给生者毕生的眷念,是一颗心与另一颗心徘徊天地间无畏的永恒。彝族人对此深信不疑。此刻,一条贯穿千年的文化血脉,在逝者与生人间维系着无法用言语再道明说清的,关于生命亲情、土地山林的连接。

人们聚在一起,头顶落下米粒,双脚跨过稻草火团,口中念叨清吉平安。

飞鸟叽叽喳喳入林,日头在云雾间如此分明。沉默呵,沉默啊,父亲的车子,今日为何驶得这般缓慢?一句话如石子般滚落,却又说得小心翼翼,“最后一天了,以后再没有地方喊爹...”

祖母说:“明天就星期二了。”

星期二,星期五,那是老伴活着时候,固定的透析日子。在父亲和祖母心里,那比日历还记得清明。

风里来雨里去,儿子把爹背在背上,狭窄的民房楼道内举步前行,每一步都作数。恰逢时日清朗,老父亲身体尚能撑持,老伴常扶其一手,从一楼到四楼,拄烂了两副拐杖。如今,只剩一张轮椅空落在那里,冬春交际,不久的日子,已是满面仆仆霭尘。敝旧的日光弥漫楼道的缝隙,尘粒腾滚,日光四下里无尽翻腾。日出,日落,风起,风去,灰冷了,缓缓独落上每一个必然该去到的人间……

爱不知道自己的深度,直到几近别离的时刻,三代人的生命衔接口。有时,光阴只是浅浅的台阶。我们仨那间六十平的小屋,装了满满三个编织袋。只装了三个编织袋。二十年光阴,弹指一挥间。

滨河公园里,春去秋来,只记得海棠花一年一开,一开即是十六个年头。紫薇花玫红一树,江水流春,去而不返。老永定的记忆,渐次沦为废墟。废墟之上,那群护我长大的临亲近友,一代一代更迭伦序。只有两道梧桐,春发秋落,引来声声鸟雀落栖。北门街的老马先生走了,走在了七十三这个年岁里,他用心呵爱的小孙女,还有两个月大学毕业。班张村里,他年轻时工作的拖修场,还有一间长满枯草的小瓦房。后山的柿子林,年年岁岁,金黄一片将枝条折缀。那年,他牵着年纪只有六岁的小孙女,第一次走进这里;今日,她带着他四十年前的工作证,最后一次走进这里。

“阿包,回来了,厂房还在,屋子还在,老工友们还在。”(阿包,彝语,富民地区彝族对祖父的通称)

院里的老头老太们还是那么欢迎我,东屋倒茶,西屋拿果,送到我眼前,递进我手里。大伙谁也不提这事儿,只是一个劲儿热情问我,“工作是否有着落?是否谈起了恋爱,是何地谁家的小伙?”

我也笑答说,“正在考工作,暂时不考虑婚配。”大家的话终究还是留到了最后才说。

大院里那颗合抱粗的缅桂树,还零星挂落着几片黄叶。大伙一句话起,一句话落,一声哀叹,一片叶落。树还在,来年春日必定还会冒出嫩绿的芽,开出繁盛的朵,可看花的人,只剩我。也或许,来年春天我再不会到这儿来,那可能会是一辈子那么长。毕竟,不知道这里是否很快会迎来搬迁拆旧,也不知我眼前这群可亲的小老头老太,还能否再陪我多些日子停留……然,我必定是要来的,他们还在这里,尽管祖父已经去世。

祖父去世了吗?我忽而如此迷顿,明明他正和我眼前这群老人一般年岁,他怎么就早早去世了呢?他确实走了,这是个事实。我的泪还是流了下来。那些日光下晃动的影,总让我想起那个六十出头还爽健爬上树梢为我摘花的老头。

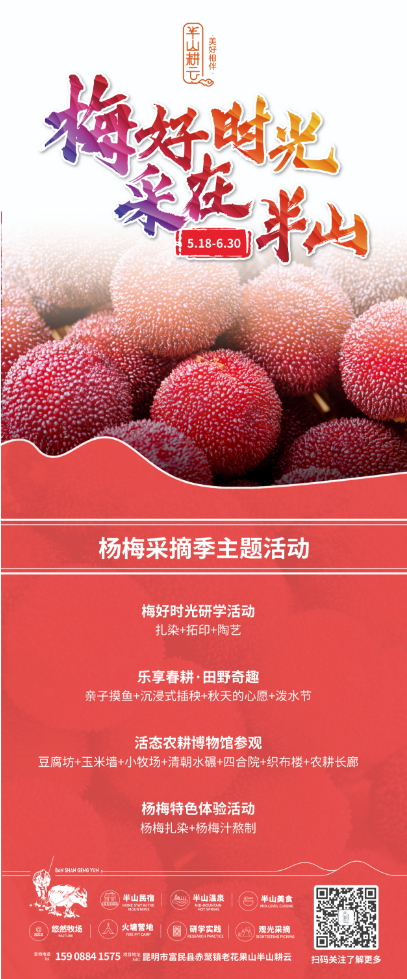

告别了院里的老太,我想朝厂房后的山林高处走走,那有一片柿子林,个头大、汁水足,当年老马先生和厂里的工友一齐种下的。往年这个时候,家中竹篮里,已是青黄橙绿圆润堆叠。每日必行一事,掀开纱巾挨个捏捏是否有软糯的果。今年老马先生病榻久卧,我未曾尝到柿子滋味。想必是运气极好,也或许冥冥中早有注定,虽是凛冽寒冬,可枝头却挂住几个金黄红柿,看起来即便再过些日子,春风呼啸恐怕也坚牢难以垂掉。我攀上树梢,使上劲儿来才勉强摘下。索性靠在枝桠间,剥皮吮吸津液,还是这般甜蜜,甚至个头远比往年大很多。

厂长老刘告诉我,“那几个柿子,院里的孩子几经周折都未摘到,于是作罢,任由其挂缀枝头,留给山间的鸟雀啄食。”

可依我看,那树算不得高,当年老马先生引我爬树,可比这高得太多太多。他说枝头高处向阳面,柿子个头最大最甜,要摘最肥硕的果,得先有胆气往上爬,摔一跤也划算。这棵树可是我的“老朋友”,我在这里几次三番掉下树来,一次摔断了手、一次拦腰挂在枝间,还有一次,索性壮着胆子,放手一搏,结局自然是命中注定该来的祸,下巴脱臼,挂烂了衣裳,挂花了肚皮....说来也实在有趣得很,我心中不免窃喜。

柿子甜在嘴里,树影在我脚下忽来闪去,如此安详、如此静谧,想:上天为何早早召祖父回去?迷迷糊糊的,我听见回答:“他的修行圆满,于是召他回去。”我的心得到一点安慰,睁开眼睛,看见风正从林间穿过。

他不是那种光知道严训后辈而不懂得怜惜孙女的祖父。那时,我正上小学,尤爱养蚕,每日放学归家书包甩下,便蹲身目不转睛翻弄着那些小生命。他默不作声,嘴里叼一支黄烟锅,于沙发前一片片一层层扭裹烟叶,实在见我盯得入迷,于是大声呵斥起来:“莫要玩物丧志,该好好专心功课”。说来奇妙,他又常常在每一日清晨,沿着川心营砂石小路,穿过肖家营,趁日头刚出不久,晨露微微褪去,沿螳螂川畔农田埂上为我采摘新鲜桑叶……

高考毕业后,我迎来了青春的第一场恋爱,那是个富民老街的小伙。我总担心得不到他的认可理解,于是趁傍晚迷瞪休息时蹑手蹑脚跑出家门,与那小伙子很快约个会,又赶在他睡醒前进家。其实他什么都知道。开学,我返校上课,他买上水果,顺手在老北门街边铺子买上一包“红塔山”,约那小伙出门散步。两个人并没有很快切入主题,他同那男孩聊些个人未来打算,说上些年轻时候的故事,直到把那小伙送到家门口,也只字未提半句。周末,我回家吃饭,他同我轻描淡写一句,“那孩子不错,好好相处,该学会收敛脾性,多学学怎么和人相处。”我悄悄问祖母,祖父是否已知晓我恋爱的事情?祖母说,“他亲自买着零食去见了那孩子,回来时没说什么,倒是很高兴的样子。”

他离世前的一段日子,忽闪出一个念头来:要同老伴收拾藏书的小柜子。那柜子方方正正,是老夫妻俩六十年前结婚时妻子的嫁妆。牛背马驮,从罗免则黑跋涉山水来到清河家中,又在几经辗转定居富民县城后,从清水河拖运至老北门堂屋。祖父不常收拾,因那些书籍,都有他必然摆放的顺序和道理。他要祖母找来红纸,写些话。后事操毕,祖母交给我一摞书,说祖父病中托付,要事后交予我,红纸包裹,一封书信立于首:

“爱孙启封....”

一册册蜡黄书页,册下都有一本小楷亲抄的注释,那是从他的父亲辈就传下来的古书,只是根据自己的毕生所学,祖父又做了些更为细致的注解。

书摞最后,一行告知:

“爱孙兴趣,颇多欢喜。世间数百年旧家,无非积德;天下第一等好事,还是读书。望珍切,习有所得。----云龙 2024年9月24日 午时 于富民”

只是到了这个时候,纷纭的往事才在我眼前幻现得清晰,祖父的伟大与博爱才在我心中渗透得深彻。要是有些事我没说,切莫以为是我忘了,我什么也没忘,但有些事注定只适合收藏。要是今生遗憾太多,那必定是祖父留给我的东西尚不能参透。

可是,他已离世多时了。此生,我也再不能唤他一声祖父。

(敬以此文----怀念我的祖父云龙先生,生于公元1952年秋,逝于2024年十一月十三,冬,春秋七十三个年头。)

《富民文艺》努力营造让心灵小憩的空间,宣传推介富民。美图美文、赏心悦目、和谐身心、传递正能量的文章,我们都需要,期待您的来稿。

来源:富民县文联

编辑:王金彩

审核:吉旭

终审:李俊波